クラウドの導入が進む中で、Amazon Web Services(AWS)は圧倒的なシェアと信頼性を誇るプラットフォームとして、多くの企業に選ばれています。

AWSには数百にのぼるサービスが存在し、それぞれに異なる役割がありますが、初めての方にとっては全体像を把握するのが難しいのも事実です。

そこで本記事では、2025年時点で押さえておくべき主要なAWSサービスを、カテゴリ別にわかりやすく整理してご紹介します。

人手不足解消・業務効率化・コスト削減を叶える!今から始めるAWS完全ガイド

コンピューティング

AWSにおけるコンピューティングサービスは、クラウドインフラの基盤となる中核的な存在です。主なサービスには以下のようなものがあります。

- Amazon EC2(Elastic Compute Cloud)

- AWS Lambda

- Amazon Lightsail

- AWS Batch

Amazon EC2(Elastic Compute Cloud)

Amazon EC2は、必要なときに必要な性能で仮想サーバーを立ち上げられるのが最大の強みです。柔軟なインスタンスタイプや料金体系が用意されており、開発から本番環境まで幅広い用途に対応できます。

例えば、Webアプリケーションの公開やデータベースサーバーの構築など、従来オンプレミスで行っていた作業をクラウド上でスピーディに実現可能です。これにより、システムのスケーラビリティを確保しながら、運用コストの削減も期待できます。

運用の自由度が高いため、カスタマイズ性を求める企業にとっては有用な選択肢です。

AWS Lambda

サーバーを用意せずにコードを実行したい場面では、AWS Lambdaの活用が効果的です。イベントをトリガーとして関数単位でコードを実行できるため、小規模な処理を自動化したいときに重宝します。

例えば、画像ファイルがAmazon S3にアップロードされたタイミングで自動的にリサイズ処理を行う、API経由のリクエストに応じて一時的なレスポンスを返すなど、従来の仮想マシンでは実現が難しかった軽量な処理にも対応可能です。

Amazon Lightsail

「とにかく簡単に仮想サーバーを立ち上げたい」というニーズに応えるのがAmazon Lightsailです。テンプレートからサーバー構成を選ぶだけで、Webサイトやブログをすぐに公開できます。

初期費用もわかりやすく、予算管理がしやすい点も評価されています。小規模事業者や個人開発者など、技術的な専門知識が限られているユーザーにとって扱いやすいサービスです。

AWS Batch

大量データの一括処理や、決まったタイミングでの繰り返し処理が必要な業務には、AWS Batchが力を発揮します。バッチ処理を自動でスケーリングし、必要なリソースを動的に確保する仕組みが整っています。

例えば、機械学習のトレーニングデータを一括で処理したり、夜間に集計処理を回したりといった業務にも最適です。Amazon EC2と連携することで、より柔軟なリソース管理も実現できます。

ストレージ

AWSのストレージサービスは、用途に応じて複数の選択肢が用意されており、柔軟かつ拡張性の高い設計が可能です。代表的なサービスは以下の通りです。

- Amazon S3(オブジェクトストレージ)

- Amazon EBS(ブロックストレージ)

- Amazon S3 Glacier(アーカイブストレージ)

- AWS Storage Gateway(ハイブリッドストレージ)

Amazon S3

クラウドストレージの中でも、圧倒的な信頼性と拡張性を誇るのがAmazon S3(以下 S3)です。あらゆるファイル形式を保存可能なオブジェクトストレージで、企業のデータ基盤として広く採用されています。

なぜ多くの企業に選ばれるのかというと、高い耐久性(99.999999999%)と可用性を備えつつ、バケット単位でのアクセス制御やライフサイクル管理が可能なためです。

例えば、Webサイト上の画像やログデータ、アーカイブ資料など、大量の非構造化データを安全に保管・共有したい場合に向いています。容量制限もないため、スモールスタートから大規模活用まで柔軟に対応できます。

Amazon EBS

Amazon EC2インスタンスに接続するストレージが必要な場合は、Amazon EBS(以下 EBS)が適しています。ブロックレベルのストレージとして、OSやアプリケーションのディスクとして機能します。

EBSが評価される理由は、パフォーマンス重視の設計なためです。高IOPSなワークロードにも対応でき、スナップショット機能を用いたバックアップ・復旧もスムーズに行えます。

例えば、業務用のデータベースやトランザクション処理の多いアプリケーションなど、信頼性と高速性が求められる場面で強みを発揮します。

Amazon S3 Glacier

アクセス頻度は低いが長期間保管が必要なデータには、Amazon S3 Glacierが適しています。非常に低コストで利用できるアーカイブストレージであり、保管重視の用途に特化しています。

サービスの利点は、保存コストを最小限に抑えながらも、一定のリードタイムを確保すれば必要なデータを取り出せる点です。

例えば、法的な理由で5年以上保存が必要な契約書類や映像データなど、頻繁には使わないが確実に保管しておきたいデータに向いています。

AWS Storage Gateway

オンプレミスのシステムとクラウドストレージを統合したいときには、AWS Storage Gatewayが有効です。物理・仮想アプライアンスを介して、ローカルとAWS間のデータ連携を実現します。

理由としては、既存のストレージ構成を大きく変えずに、クラウドのスケーラビリティやコスト効率を享受できるためです。

例えば、バックアップのクラウド化や災害対策としての遠隔地保存など、段階的なクラウド移行にも対応できる設計になっています。

データベース

AWSのデータベース関連サービスは、用途や構造に応じて選べる柔軟性の高さが魅力です。以下のように、リレーショナル型、NoSQL型、インメモリ型と、ニーズに応じた選択肢が揃っています。

- Amazon RDS(リレーショナルデータベース)

- Amazon DynamoDB(NoSQLデータベース)

- Amazon Aurora(高性能リレーショナルDB)

- Amazon ElastiCache(インメモリキャッシュ)

Amazon RDS

リレーショナルデータベースをクラウド上で簡単に運用したいなら、Amazon RDS(以下 RDS)は最適な選択肢です。MySQLやPostgreSQL、Oracle、SQL Serverなど主要なエンジンをサポートしており、スケーラブルで高可用な環境を手軽に構築できます。

ポイントは、バックアップ・パッチ適用・スケーリングなどの管理作業が自動化されていることです。

例えば、ECサイトの注文管理や基幹業務システムのDBとして活用されることが多く、信頼性と運用効率の両立が求められる場面に適しています。

Amazon DynamoDB

リアルタイム性が求められる処理や、大量データを高速にさばく必要があるケースでは、Amazon DynamoDBが力を発揮します。フルマネージドなNoSQLデータベースで、スケーラビリティに優れています。

なぜ選ばれているのかというと、ミリ秒単位での応答速度やサーバーレス構成への対応が可能で、可用性を犠牲にせずスピードを維持できるためです。

具体的には、オンラインゲームのランキング更新や、IoTデバイスからの連続的なデータ取得といった、高速処理が要求される場面での採用が進んでいます。

Amazon Aurora

Amazon Auroraは、RDSの利便性と、商用データベースに匹敵する処理性能を両立した高性能なリレーショナルデータベースです。MySQL・PostgreSQL互換を持ちながら、最大でそれぞれの5倍・3倍のパフォーマンスを実現します。

注目すべきは、可用性設計の高さと、ストレージの自動拡張機能です。アプリケーションの成長に合わせて、インフラが自動的にスケールします。

フィンテックやSaaSなど、高トラフィック環境での活用事例も多く、スピード・信頼性・拡張性のバランスを重視する場合に最適です。

Amazon ElastiCache

Webアプリケーションのパフォーマンスを向上させたいなら、Amazon ElastiCacheが有効です。RedisまたはMemcachedを使ったインメモリキャッシュとして、DBへのアクセス頻度を減らすことで応答速度を改善します。

高速な読み取りが可能なため、セッション管理やランキング表示、リアルタイムチャートといった機能の構築にも適しています。

例えば、ECサイトの「閲覧履歴」や「おすすめ商品表示」など、ユーザー体験の向上が直接売上につながる領域で活用されるケースが増加中です。

ネットワークとコンテンツ配信

AWSでは、セキュアかつ高速なネットワーク構成を実現するために、用途ごとに最適化されたネットワークサービスが提供されています。主要なサービスは次の通りです。

- Amazon VPC(仮想プライベートクラウド)

- Amazon CloudFront(コンテンツ配信ネットワーク)

- AWS Direct Connect(専用線接続サービス)

- Elastic Load Balancing(負荷分散サービス)

Amazon VPC

AWS環境でセキュリティを重視したネットワーク設計を行うなら、Amazon VPC(以下 VPC)は欠かせません。仮想的に分離されたネットワーク空間を作成し、IPアドレスやサブネット、ファイアウォール設定などを自由に設計できます。

VPCを使う理由は、インターネットとの境界をしっかり設けた安全な運用ができるためです。通信経路の細かな制御や、社内ネットワークとの連携も容易です。

例えば、データベースやバッチ処理など、外部公開する必要のないリソースはVPC内に閉じ込め、セキュリティを確保しながら利用できます。

Amazon CloudFront

グローバルにコンテンツを配信する必要がある場合は、Amazon CloudFront(以下 CloudFront)の利用が推奨されます。世界中のエッジロケーションを活用し、ユーザーに近い場所からコンテンツを高速に配信するCDNサービスです。

CloudFrontの特長は、レスポンス速度の向上だけでなく、DDoS対策やSSL/TLS対応によるセキュリティ強化にも対応している点にあります。

例えば、ECサイトの商品画像や動画コンテンツ、ダウンロード資料など、大量アクセスが予想されるファイルの配信に向いています。

AWS Direct Connect

オンプレミス環境とAWSを安定して接続したい場合は、AWS Direct Connectが有力な選択肢です。インターネットを介さずに専用線でAWSと接続するため、通信の安定性・セキュリティ・帯域保証に優れています。

活用される理由は、金融機関や大企業など、ネットワーク品質を重視する業界のニーズがあるためです。

具体的には、社内データセンターからAWSへ大容量データを転送したり、バックアップ環境をAWSに構築したりする場面で重宝されます。

Elastic Load Balancing(ELB)

アクセスが集中した際の負荷分散を自動化するには、Elastic Load Balancing(ELB)が有効です。リクエストを複数のAmazon EC2インスタンスやアプリケーションに分散させることで、可用性を高め、障害のリスクを最小限に抑えます。

理由としては、トラフィックの急増や障害発生時にもサービス提供を止めない柔軟性があるためです。

例えば、キャンペーンなどでアクセスが集中するWebアプリや、大規模なBtoBサービスのインフラ基盤で利用されるケースが多く見られます。

セキュリティ・アイデンティティ・コンプライアンス

AWSでは、セキュリティ対策やアクセス管理を強化するためのサービスが豊富に揃っています。具体的には、以下の4つのサービスが中核を担っています。

- AWS IAM(アクセス制御)

- Amazon GuardDuty(脅威検出)

- AWS Organizations(アカウント管理)

- AWS KMS(暗号鍵管理)

AWS IAM

AWS IAM(Identity and Access Management)は、ユーザーやサービスごとのアクセス権限を細かく設定・管理できるサービスです。AWSのすべてのリソースに対して「誰が何をできるか」を制御できます。

なぜIAMが不可欠なのかというと、不適切なアクセス権限が原因で発生する情報漏えいリスクを防ぐためです。最小権限の原則に則ったポリシー設定が、クラウド運用の基本となります。

例えば、開発者には開発環境のみにアクセスを許可し、本番環境には制限をかけるといった使い分けが可能です。これにより、業務の柔軟性とセキュリティを両立できます。

Amazon GuardDuty

Amazon GuardDuty(以下 GuardDuty)は、AWS環境を常時監視し、脅威を自動的に検出するサービスです。ログ分析や機械学習を活用して、異常な挙動や不正アクセスの兆候を迅速に発見できます。

GuardDutyが評価される理由は、導入が簡単で、セキュリティの専門知識がなくても高度な脅威検出が可能になる点です。

例えば、予期しないIPアドレスからの通信や、マルウェアに感染したような挙動を自動で検出し、即時に通知してくれます。被害が広がる前に対処できるのが大きなメリットです。

AWS Organizations

AWS Organizationsは、複数のAWSアカウントをまとめて管理できるサービスです。ガバナンス強化やコスト管理、セキュリティの統一ルール適用が容易になります。

その有用性は、管理の一元化によって運用効率が大幅に向上する点にあります。部門ごとのAWS利用を独立させつつも、セキュリティポリシーは親アカウントから一括適用が可能です。

例えば、大規模な企業で複数プロジェクトを並行して運営する場合、それぞれに独立した環境を提供しつつ、全体を管理できるという利点があります。

AWS KMS

AWS KMS(Key Management Service)は、データを暗号化するための鍵を安全に生成・保管・管理するサービスです。S3、EBS、RDSなど他のAWSサービスと連携して利用できます。

クラウド上でデータを扱う場合、万一の漏洩や盗難に備えて暗号化は必須の措置です。その点、AWS KMSを利用すれば高水準の暗号化を自動的に実現できます。

例えば、顧客情報や財務データなど、機密性の高い情報を扱うシステムで、AWS KMSを導入することでコンプライアンス要件にも対応しやすくなります。

管理とガバナンス

AWSでは、複雑化するクラウド環境を効率的かつ安全に運用するための「管理・ガバナンス系サービス」が数多く提供されています。なかでも以下の4つは、基本的な監視・可視化・運用管理の要となる重要なサービスです。

- Amazon CloudWatch(監視・アラート)

- AWS CloudTrail(操作履歴の記録)

- AWS Config(構成の変更管理)

- AWS Systems Manager(統合的なリソース管理)

Amazon CloudWatch

Amazon CloudWatch(以下 CloudWatch)は、AWSリソースやアプリケーションのメトリクス(CPU使用率、ディスク容量、ネットワーク帯域など)を収集・可視化し、必要に応じてアラートを発報できるサービスです。

導入のメリットは、リソースの状態をリアルタイムで把握でき、障害やパフォーマンス劣化の兆候をいち早く検知できる点にあります。

例えば、Amazon EC2インスタンスのCPU使用率が一定値を超えたらメール通知を送る、AWS Lambda関数の異常な実行回数を検出するなど、運用自動化の起点として活用されることが多いです。

AWS CloudTrail

AWS CloudTrailは、AWSアカウント内で行われたすべてのAPI操作履歴を自動的に記録・保管するサービスです。誰が、いつ、どのリソースに対して何をしたのかを明確に追跡できます。

この機能が必要とされる理由は、セキュリティ監査やインシデント対応、社内のガバナンス維持に欠かせないためです。

例えば、意図しないリソース削除や、外部からの不正操作が発生した際に、すぐに証跡をたどって原因を特定できる体制を整えられます。

AWS Config

AWS Configは、リソースの構成変更を自動的に記録・追跡し、構成が定められたルールに準拠しているかを継続的に評価するサービスです。

なぜ重要なのかというと、マルチアカウント・マルチリージョン環境では、設定ミスや構成のドリフトがセキュリティリスクにつながる可能性があるためです。

例えば、「S3バケットは常に暗号化を有効にする」といったポリシーを設定し、それに違反した構成変更が発生した場合にアラートを上げる、といった使い方ができます。

AWS Systems Manager

AWS Systems Managerは、複数のAWSリソースやハイブリッド環境(オンプレミス含む)を一元的に管理・運用できる統合管理サービスです。

特徴的なのは、パッチ適用、自動修復、インベントリ管理、構成の可視化など、インフラ管理に必要な機能が1つにまとまっている点です。

例えば、OSのアップデートを自動的にスケジュールで適用したり、特定の条件に応じてシステムを再起動したりといった、運用負荷を軽減するための仕組みを実装できます。

アプリケーション統合

AWSでは、複数のサービスやシステム間の連携を効率的に行うための「アプリケーション統合」サービスが提供されています。これらを活用することで、分散アーキテクチャやマイクロサービスの開発が容易になります。主要なサービスは以下の通りです。

- Amazon SQS(メッセージキュー)

- Amazon SNS(通知配信)

- Amazon EventBridge(イベント駆動アーキテクチャ)

Amazon SQS

Amazon SQSは、非同期メッセージングを可能にするフルマネージド型のメッセージキューサービスです。サービス間での情報受け渡しを「キュー」を介して行うことで、システムの一時的な負荷や障害に強くなります。

このサービスが選ばれる理由は、送信側と受信側を疎結合に保ちながら処理を安定させられるためです。

例えば、ECサイトで注文データをAmazon SQSに送信し、別プロセスで在庫処理や決済処理を順次実行するといった構成が可能です。これにより、全体の可用性と耐障害性が高まります。

Amazon SNS

Amazon SNS(以下 SNS)は、メッセージを複数の購読者に同時配信できる通知サービスです。メール、SMS、HTTP/HTTPSエンドポイントなど、複数チャネルに対応しています。

SNSのメリットは、イベント発生時に即時で関係者やシステムに通知を送ることで、対応の遅れを防げる点です。

例えば、CloudWatchのアラームをトリガーにSNSを通じてシステム管理者にアラートメールを送信したり、決済完了後にユーザーと社内通知を同時に送ったりするシナリオに適しています。

Amazon EventBridge

Amazon EventBridgeは、AWSサービスや自社アプリケーション、SaaSと連携してイベント駆動型アーキテクチャを構築できるサービスです。

Amazon EventBridgeの強みは、スケーラブルで信頼性の高いイベントルーティングが可能なことにあります。イベントをトリガーにして他のサービスを自動で呼び出せるため、業務の自動化が進みます。

例えば、新しいファイルがS3にアップロードされたらAWS Lambdaで処理を開始し、完了後にSNSで通知を飛ばすといった一連のフローをノーコードで実現可能です。

分析

ビジネスにおいてデータの活用は欠かせません。中でも、以下の4つは主要な分析サービスとして多くの企業に導入されています。

- Amazon Athena(サーバレスSQLクエリ)

- Amazon Redshift(高速データウェアハウス)

- Amazon QuickSight(BIダッシュボード)

- AWS Glue(ETL処理・データカタログ)

Amazon Athena

Amazon Athena(以下 Athena)は、S3に保存されたデータを直接SQLで分析できるサーバレスなクエリエンジンです。サーバーの管理や事前のデータロードが不要なため、すぐに分析を始められるのが特長です。

Athenaが支持される理由は、初期構築の手間がほとんどなく、使った分だけ課金されるシンプルな料金体系にあります。

例えば、アクセスログやCSVファイルをS3に保管しておくだけで、必要なときに必要な情報を即座に抽出でき、レポート業務などの効率化に役立ちます。

Amazon Redshift

Amazon Redshift(以下 Redshift)は、大量データの高速分析に特化したデータウェアハウスサービスです。専用のストレージ構造と圧縮技術により、ペタバイト級のデータも高パフォーマンスで処理できます。

このサービスが注目されるのは、BIツールとの親和性が高く、業務部門でのデータ活用がしやすいためです。

例えば、ECサイトの販売履歴やユーザー行動ログを集約・分析し、売上傾向やリピート率の可視化に活用されるケースが多く見られます。

Amazon QuickSight

Amazon QuickSightは、分析結果をグラフやチャート、ダッシュボードとして可視化できるBIツールです。ブラウザベースで動作し、複雑な設定なしでデータを視覚的に表現できます。

特長は、ユーザーごとにカスタマイズ可能なインタラクティブダッシュボードと、自然言語による質問機能です。これにより、非エンジニアでもデータ活用がしやすくなります。

例えば、営業チームが月次売上の傾向をリアルタイムで確認し、即座にアクションにつなげるといった運用が可能です。

AWS Glue

AWS Glueは、ETL(抽出・変換・ロード)処理を自動化し、データ統合の手間を軽減するサービスです。複数のデータソースから情報を集約し、加工したうえで分析に活用できる状態に整えます。

AWS Glueの強みは、サーバレスで稼働し、データカタログ機能まで備えている点です。これにより、社内のあらゆるデータを一元的に管理しやすくなります。

例えば、社内の基幹システム・CRM・マーケティングツールなどから情報を集め、AthenaやRedshiftで一括分析する前処理として利用されます。

生成AI

生成AIの活用は今や多くの企業にとって重要な取り組みとなり、AWSでも専用のAIサービスが急速に整備されています。2025年現在、AWSが提供する生成AI関連の主要サービスには以下の3つがあります。

- Amazon Bedrock(マルチモデル対応の生成AI基盤)

- Amazon Titan(AWS独自の生成AIモデル群)

- Amazon SageMaker JumpStart(機械学習テンプレート)

Amazon Bedrock

Amazon Bedrockは、複数の生成AIモデルをAPI経由で簡単に利用できるフルマネージドサービスです。Anthropic Claude、Meta Llama、Mistral、Cohereなど、業界を代表するモデルプロバイダーの最新モデルに対応しています。

このサービスが注目される理由は、独自のインフラ構築やモデル管理が不要で、セキュアなAWS環境内ですぐに生成AIアプリを開発・運用できる点です。

例えば、顧客対応用のチャットボットや、文書要約・自動分類機能を含む業務アプリケーションなどにAmazon Bedrockを組み込むことで、開発スピードとセキュリティを両立できます。

Amazon Titan

Amazon Titanは、AWSが自社開発した生成AIモデルの総称です。テキスト生成、埋め込み、画像生成など多様なタスクに対応し、Amazon Bedrock上で利用可能です。

Amazon Titanが提供する価値は、AWSのセキュリティ基準と統合された形で生成AIを実装できることです。特に、企業内システムやプライバシーが求められる用途において、高い信頼性を担保します。

例えば、カスタマーサポートの自動化や社内ナレッジベースの生成といった、精度と一貫性が求められる業務で導入が進んでいます。

Amazon SageMaker JumpStart

Amazon SageMaker JumpStartは、SageMaker上で利用できる事前構築済みのモデル・ノートブック・パイプラインを提供する機能です。生成AIを含む各種モデルをテンプレートからすぐに試せるため、実装までの時間を大幅に短縮できます。

JumpStartの利点は、モデルの選定から学習・評価・デプロイまでの流れが整備されており、データサイエンティストでなくても活用しやすい点にあります。

例えば、製品レビューの要約、FAQ生成、社内文書の分類といった自然言語処理系の業務に対し、すぐにプロトタイプを立ち上げることが可能です。

まとめ

本記事では、AWSが提供する主要なサービスをカテゴリ別にわかりやすくご紹介しました。Amazon EC2やS3などの基盤系から、分析・生成AIまで幅広く網羅されており、用途や目的に応じた選定がAWS活用のカギとなります。

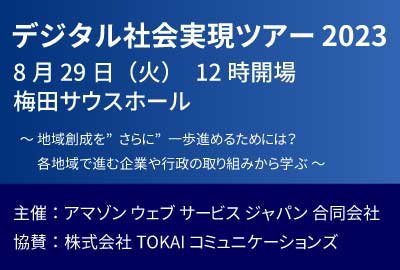

とはいえ、数百におよぶサービスから最適な構成を選ぶには専門的な知識が必要です。AWS導入や構築、移行、運用でお悩みの方は、TOKAIコミュニケーションズへお気軽にご相談 ください。

人手不足解消・業務効率化・コスト削減を叶える!今から始めるAWS完全ガイド

関連サービス

おすすめ記事

-

2024.08.28

セキュリティ・バイ・デザイン入門|AWSで実現するセキュリティ・バイ・デザイン

-

2024.04.10

AWSを使って障害に強い環境を構築するポイント(システム監視編)

-

2023.07.04

クラウド利用時に知っておくべきセキュリティ知識【基礎編】

-

2023.06.15

AWSでゼロトラストセキュリティを実現する方法や、メリットをわかりやすく解説!

-

2023.06.05

AWSのセキュリティ対策は大丈夫? オンプレミスとの違いやセキュリティ関連のAWSサービスを紹介!